|

|

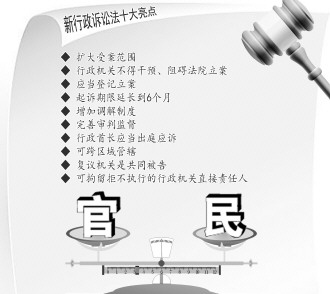

原标题:新行诉法满月收案量激增行政首长出庭应诉更积极

□法制网记者周斌文/图

新行政诉讼法自今年5月1日实施以来已经满月。6月3日,《法制日报》记者采访上海、江苏、浙江3地法院了解到,新法实施后,民告官案呈大幅增长趋势,一些新类型案件进入诉讼程序。

新类型案件进入诉讼程序

记者采访了两家中级法院一家基层法院,3家法院5月以来受理的民告官案均大幅增长:浙江省宁波市中级人民法院受案36件,与今年4月和去年5月同期相比分别上升20%、89.5%;上海第一中级人民法院受案9件,今年4月和去年5月均为零件;江苏省苏州市姑苏区人民法院受案35件,同比分别上升46%、30%。

“新法放宽了起诉条件,加之立案登记制的实施,客观上激发了当事人提起行政诉讼的热情。”上海一中院立案庭庭长谷开文解释说。

在宁波中院行政庭庭长陈晴看来,收案的上升主要与新法3个重大修改有关:立案制度发生根本性变化,变立案审查制为立案登记制;受案范围急剧扩大,摈弃“具体行政行为”概念,改用“行政行为”,受案范围由8项扩充为12项;管辖制度更加严格明确,针对县级以上地方人民政府所作行政行为提起的诉讼,一律由中级法院管辖。

“新法扩大受理案件类型能够更加充分地保障当事人的合法权益,新类型民告官案也开始进入诉讼程序。”陈晴举例说,最近,宁波中院受理了一起原告不服被告慈溪市人民政府、慈溪市掌起镇人民政府不履行与第三人宁波某电器有限公司签订的《房屋拆迁补偿协议》而提起的民告官案。

针对案件量增多,新类型案件出现,法院积极做好应对工作。谷开文介绍说,上海一中院确立了“不得拒收诉状”原则,坚决杜绝不接收诉状,不立不裁情况。符合法定条件的起诉,坚持当场立案提高诉讼效率;材料缺乏的起诉,做到一次性全面告知需补正内容、材料及期限,避免当事人来回奔波。

谷开文告诉记者,今年5月以来,上海一中院行政案件不予受理裁定72件,相比以往大幅增长,“这说明,一些当事人对新法及立案登记制的实施在理解上仍存在偏差,起诉必须符合法定条件才可予以受理,而不是提起诉讼法院就必须立案”。